インプラント治療は糖尿病でもできる?リスクや対策を解説

2025.08.13

「糖尿病の人はインプラント治療を受けられない」という話を聞いたことがありますか?

血液に問題を抱える糖尿病は、インプラント手術に限らず、様々な手術において措置が難しくなるという事実があります。

「いずれインプラントにしたいと思っているけど、糖尿病になったらどうしよう」と不安に思っている人もいるかもしれません。

インプラント治療を受けたくても、糖尿病を抱えている人は諦めなくてはいけないのでしょうか?

その回答と、リスクや対策などについて詳しく解説していきます。

糖尿病とは?

まず、糖尿病とはどのような病気なのでしょうか。

一般的には、「生活習慣病」というイメージがあると思います。確かに不摂生な生活習慣や食事などで罹患してしまうケースがほとんどではありますが、遺伝、体質、妊娠によるものなど、原因は様々。

「原因不明」とされることも多く、遺伝や生活習慣に関係なく、誰でもかかるリスクのある病気です。

どのような病気かというと、私たちが食べ物を摂取して得る糖は、胃から腸に行ってそこから血液中に放出されます。

この血中の糖の濃さを一定に保ってくれるのが、膵臓から分泌される「インスリン」です。

インスリンがあるおかげで血糖が濃すぎず薄すぎず、ちょうどいい濃度に保たれているわけですが、糖尿病はインスリンの分泌が弱まったり機能しなくなったりして、血液中の糖度が濃くなってしまう病気のことです。

血糖が濃くなると血管を傷つけますので、心臓病、失明、腎不全、動脈硬化、指のこわばりや壊死など、様々な合併症を引き起こす、非常に怖い病気です。

初期の頃には自覚症状があまりなく、異変に気付く頃にはかなり深刻な状態になっているケースがあることも厄介です。

糖尿病は主に『1型』と『2型』に分けられます。

糖尿病1型

- 発症年齢:若年も含め、どんな年齢でもかかる

- 症状:喉が渇いて異様に水を多く飲み、多尿になる

- 体型:痩せ型

- 治療法:インスリンの注射

糖尿病2型

- 発症年齢:中高年

- 症状:自覚症状が少ない

- 体型:肥満型が多いが痩せ型もいる

- 治療法:食事療法、運動、飲み薬などで血糖値が下がらない場合はインスリン注射

糖尿病でもインプラント治療はできる?

血液に問題がある糖尿病は、免疫力・抵抗力が低く、傷が治りにくかったり、感染症にかかりやすいというリスクも抱えています。

そのため、何かの手術を受ける際には手術前にしっかりと血糖値をコントロールして、血中濃度を安定させておく必要があります。

インプラント手術も、それと同じです。

糖尿病で診察を受けている担当医にインプラント手術を受けたい旨を伝え、インプラント手術を担当する歯科医師にも糖尿病であることを伝え、連携を取ってしっかり準備することが最も重要です。

つまり、糖尿病でも血糖値をコントロールすればインプラント手術を受けることが可能です。

実際に糖尿病患者様でインプラント手術を受け、問題なく日常生活を送られている方も大勢いらっしゃいます。

しかし、糖尿病1型の患者様など、血糖値コントロールが難しい方はリスクのほうが大きい場合もあります。

糖尿病で診察を受けている医師に事前に必ず相談をして、インプラント治療を行う歯科医師との連携をしっかり取りながら進めていきましょう。

糖尿病だとインプラント治療が難しいといわれる原因

糖尿病の方でもインプラント治療を受けることができ、実際に治療を受けている方も大勢いらっしゃることをお伝えしました。

しかし、糖尿病ではない方と、糖尿病を患っている方では、やはり糖尿病の方のほうがインプラント治療を受けるにあたり、ハードルが高かったり、リスクがあるのは事実です。

それはなぜなのでしょうか。

歯周病になりやすい

糖尿病患者の方は多飲多尿になる方が多く、口内が乾燥しています。口内に適切な唾液の量が満ちていないと細菌が蔓延しやすく、歯周病になりやすい状態になっています。

歯周病とは、一度発症してしまうと完治しない厄介な病気です。痛みや腫れ、出血などの症状を抑えるための措置は可能ですが、歯周病になる前の健康な状態に戻すことができません。

糖尿病の合併症で歯周病にかかってしまっていると、インプラント手術の際に歯周病の細菌が手術箇所に入り込んでしまうリスクがあるため、手術を受けることが難しいと言えます。

血流が悪い

糖尿病は血の中に糖が多い状態ですので、血流が悪く、傷が治りにくい性質があります。

インプラント手術は、歯茎を切開して顎の骨に穴を開けて人工歯根を埋める手術です。

糖尿病によって血流が悪くなっていると手術後の治りも悪く、人工歯根と骨の結合もスムーズにいきません。

骨吸収されやすい

人間の骨は、皮膚や髪の毛と同じように新陳代謝を繰り返しています。

古くなった骨がはがされていくことを「骨吸収」、新しい骨が作られていくことを「骨形成」といいます。

糖尿病患者の方は、高血糖のせいで骨吸収が進みやすく、骨形成がそのスピードに追い付かず、骨がもろくなってしまいます。

先ほどお伝えしたように、インプラント手術とは顎の骨に穴を開けたところに人工歯根を埋め込みますので、骨がもろいと人工歯根がしっかり定着しません。

糖尿病の方がインプラント治療を受ける際のリスク

糖尿病は血液にトラブルが起きる病気ですので、体中を巡っている血液が充分な機能を果たせないと、全身に様々な障害が起こります。

そのような状態の方がインプラント治療を受けることは可能ではあります。しかし、リスクが無いわけではないことをあらかじめ知っておくことが、とても大切です。

低血糖や高血糖のおそれ

糖尿病患者の方がインプラント治療を受ける際に最も重要となる、血糖値コントロール。

血糖値を抑えようとして、低血糖になってしまうことにも気をつけなければいけません。

低血糖状態になると、以下のような症状が表れます。

- 吐き気

- 動悸

- 視覚異常

- 意識障害

- けいれん

糖が不足していると脳に最もダメージがいきやすく、脳障害が残ってしまうおそれもあります。

普段なら血糖値を抑える薬やインスリンなどで安定した血糖値をキープできていたとしても、手術後の患部の痛み・腫れなどで食事量が減り、低血糖になってしまうなどのケースも考えられます。

それらの状況も見据えながら、高すぎず低すぎない血糖値をキープし続けなければいけません。

傷が治りにくく細菌感染しやすい

高血糖によって血流が悪く、血管が傷付けられてしまっている状態の糖尿病患者の方は、傷の治りが遅く、免疫力も低下しています。

糖尿病患者の方は、糖尿病ではない方に比べて、術後の回復が遅いことも視野に入れておく必要があります。

また、術後は患部の細菌感染を防ぐために抗生物質を処方しますが、細菌感染しやすい状態になっている糖尿病患者の方は、抗生物質を飲んでいても患部が膿みやすい状態にあることを認識しておきましょう。

インプラント治療がすべて終わって傷口がふさがったあとも、糖尿病患者の方は細菌感染に留意しておく必要があります。

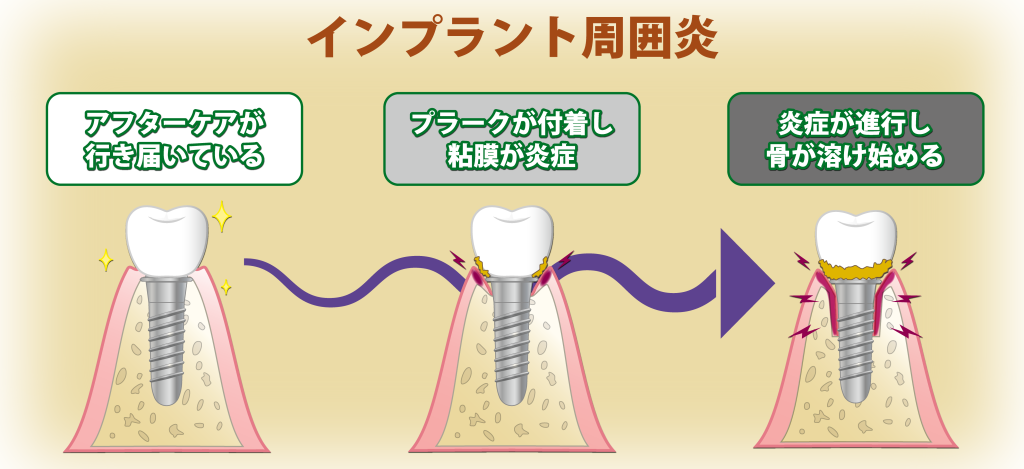

インプラント治療箇所は、インプラント部品が埋まっている隙間から細菌が侵入しやすく、「インプラント周囲炎」というインプラント特有の歯周病にかかるリスクを抱えます。

これは糖尿病患者ではない方も含めて、インプラント治療を受けた人すべてにおいて、気をつけなければいけない症状です。

その中でも糖尿病患者の方は細菌感染に弱いという側面を持っていますので、より一層気をつけて生活していくことが重要です。

インプラント周囲炎を防ぐには、日々の丁寧な歯磨きと、定期メンテナンスにしっかり通い続けることがカギとなります。

関連記事:インプラントの歯周病「インプラント周囲炎」とは?おもな症状や原因、予防法などを徹底解説

糖尿病の方がインプラント治療を受ける際のポイント

健康な方に比べていくつかのリスクがあることを事前にしっかり認識して治療に進めば、糖尿病患者の方でもインプラント治療を受けることができます。

では、糖尿病患者の方がインプラント治療を受ける際に気をつけるべきポイント、準備するべきことを解説していきます。

専門医を選ぶ

日本には、糖尿病患者の方でも安心してインプラント治療を受けることができるような、専門の機関がいくつかあります。

公益社団法人 日本糖尿病協会には、糖尿病患者の方向けに、歯科医師を紹介する制度「登録歯科医制度」があります。

この協会が認定する歯科医師は、糖尿病に関する専門的な知識を持っていますので、安心して相談することができます。

お住まいのエリアのどこに登録医がいるのか、こちらのデータベースで探すことも可能です。

他にも、経験と知識が豊富な歯科医師を選ぶための指標となるのは、日本口腔インプラント学会や国際口腔インプラント学会が推薦する認定医であることです。

本町通りデンタルクリニックにも、認定医が複数在籍しております。

当クリニックには歯周病学会が認める歯周病専門医も在籍しておりますので、あらゆる面での専門的なサポートが可能です。

歯科医と内科医の連携

糖尿病患者の方がインプラント治療を受けたい場合、まずは糖尿病治療で通っている内科医に相談しましょう。

血糖値のコントロールが難しい状態の患者様の場合は、そこで「NG」が出てしまうこともあります。

インプラント手術を受けられるだけの血糖値コントロールが可能であれば、内科医と歯科医師で情報を共有してもらい、安全なインプラント治療になるよう、両者に協力を仰ぎましょう。

血糖値をコントロールする

インプラント手術が受けられる範囲の血糖値は、HbA1c(ヘモグロビンA1c)が7.0%以下、空腹時血糖値は110 mg/dL未満が推奨されています。

しかし、この数値はあくまで「目安」ですので、かかりつけの内科医としっかり相談し、具体的な数値を認識、共有しましょう。

日によって血糖値が大きく変わったり、血糖値コントロールができていない人の場合はまず血糖値を正常にキープできるよう安定させることが目標です。

血糖値を安定させるには、食事療法、運動療法などを採り入れます。

食事療法

糖尿病は血糖値が高いことが最も大きな障害になっていますので、食事での糖質制限が重要になります。

単に「糖質の低い食事をする」だけではなく、血糖値が上がりにくい食事のタイミングや食べ方などにも気をつけましょう。

また、「糖質は絶対ダメ」と必要以上に摂取を避けることも低糖質につながりますので危険です。

重要なのは「バランスの良い栄養素を、必要なタイミングで規則的に摂取する」ことです。

カロリーを抑えようとして朝食・昼食を抜いて、晩ごはんだけを食べると血糖値が一気に上昇するリスクがあります。

3食、できるだけ毎日決まった時間に、腹八分目をイメージしてよく噛んでゆっくり食べましょう。

砂糖を多く使った料理やお菓子はもちろん、お米、パン、麺類などの炭水化物も糖質が高い食材です。大人なら1回の食事につきお茶碗1杯を目安にすると適量です。

他にも、カロリーの高い脂モノももちろん推奨されません。野菜や海藻、キノコ類など、食物繊維やビタミンが豊富で低カロリーな食材を中心にします。

タンパク質は髪や皮膚、筋肉をつくるのに必要な栄養素になりますので、豆腐や納豆などの豆製品、チーズなどの乳製品も採り入れると健康的です、

良質な食生活を送るための「三大栄養素」とは炭水化物、タンパク質、脂肪です。

どれかひとつに偏ることなく、バランスの良い栄養素を適切な量、適切なタイミングで摂取して血糖値を正常値に近づけていきましょう。

運動療法

適度な運動も血糖値コントロールに有効となります。目安の運動量・運動内容はこちら。

- 週に150分かそれ以上

- 週に3回以上

- 早歩きなどの有酸素運動

- 1回につきは20分以上継続

また、「レジスタンス運動」と呼ばれる、大きな筋肉に直接働きかける運動を併用するとさらに効果的です。

- 腹筋やスクワットなど

- 1日おき、2日おきなど連続しない日程で週に2~3回程度

膝や腰などに痛みがある場合は、椅子に座る・立つを繰り返すスクワットなど、負荷がかかりすぎないように工夫をしましょう。

薬物療法

食事療法と運動量で自然に血糖値が下がらない場合、血糖値を下げる薬を飲んだり、注射を行います。

糖尿病1型の場合はインスリン注射が必須となります。

インスリンを打つ回数は患者様によってそれぞれですが、毎日打つ必要がある人は毎日病院に行かなくてはならなくなるため、自分で皮下注射を行います。

低血糖にならないようにしっかりと管理する必要がありますので、必ず内科医の指示に従いましょう。

インスリン注射を打つ治療に入っても、並行して食事療法と運動療法は継続していきます。

食事療法と運動療法を根気よく続けていくことで、高血糖になりにくい体質改善が期待できるからです。

治療後のケアの徹底

先ほどお伝えしたように、糖尿病患者の方は細菌感染に弱い特徴があります。

健康な方に比べてインプラント周囲炎になるリスクは高くなりますので、治療後のセルフケアが非常に重要です。

インプラント箇所に限らずではありますが、毛先の細い柔らかい歯ブラシを使って細かく丁寧に磨いていきましょう。

毛先が入りにくい歯間には、歯間ブラシやデンタルフロスを使用して隅々までプラークを取り除いていきます。

少しでも早く異常に気付くためにも、歯科医院での定期メンテナンスも忘れずに継続していくことがリスク回避に繋がります。

まとめ

「糖尿病でも、内科医からの許可が出ればインプラント治療を受けられる」ことを解説しました。

以前は「糖尿病は生活習慣病」「食生活の質が悪い人がなる病気」という印象でしたが、近年の研究によって「誰でもかかる可能性のある病気」であることが分かってきています。

できる限り糖尿病のリスクを減らすよう、健康的な食事を心がけて適度な運動を採り入れた生活を送りましょう。

そして既に糖尿病を発症している人でも、血糖値のマネジメントがしっかりできていればインプラント治療は可能です。まずはかかりつけの内科医に相談してみてください。

健やかな身体で、ストレスの少ない健康的な生活を送っていただくことが、私たち医療に関わる者すべての希望です。